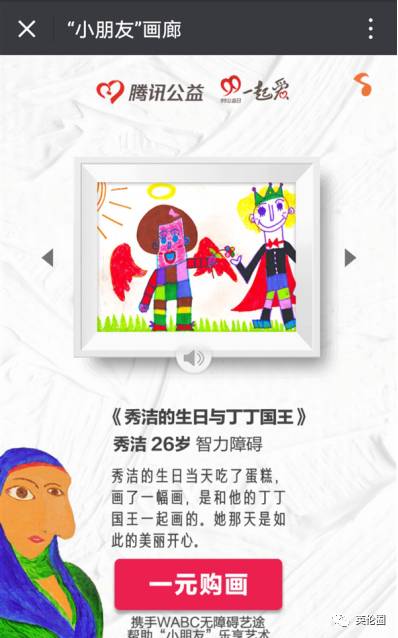

今天一起床,就被时差早半天的朋友圈小伙伴发的“小朋友画廊”刷屏了:

这是一个通过“腾讯公益”发布的慈善活动:展示了多幅由自闭症等精神疾病患者创作的画作,而“买下”每一幅只需要一块钱:

很多朋友转发时候,也表示非常感动:听着那些“小朋友”的语音,看到他们精彩的触动人心的画作,不由自主地会想到,希望他们拥有更美好的人生。

不得不说,这是一次非常成功的腾讯公益通过互联网的方式做慈善的活动。但大面积的刷屏,也不可避免地引来了种种质疑:

关于资金流向的质疑,腾讯公益也给出了正式回应:

目前项目1500万的预期款项已经筹满,善款最终将由深圳市爱佑未来慈善基金会接收,用于帮助患有自闭症、脑瘫、唐氏综合症等精智障碍的特殊人群改善生活,融入社会,实现自我价值,腾讯公益平台本身不存在“分成”。

(图片截取自新浪科技)

尽管如此,事件还是在一天内出现了多次反转:

从律师方面对“小朋友”画作作者的权益保护情况提出质疑的;

对慈善机构运作情况和细节表示怀疑的的;

从理智关爱智障群体角度对“浪漫化自闭症”表示警惕的的;

从市场营销角度来总结这次热点事件的经验的;

凭着“事出反常必有妖”的互联网时代看客逻辑,这次活动的质疑和反转也是在很多人意料之中的。

关于“浪漫化精神病症”的质疑

本次“小朋友画廊”慈善活动,希望通过画作的方式,呼吁关爱自闭症儿童,的确是好事情。但是,他们的展现方式和传播过程中的基本,让人担忧。

因为“很多精神病患者内心都住着一个天才”的论调,有着很大“浪漫化精神疾病”的风险。

比如图中的英国自闭症小女孩Iris Grace,她精彩的画作在世界范围都获得了肯定,使得自闭症儿童群体获得很高关注。但是伴随感动的同时,也有“代笔”等质疑。尤其是艺术和精神疾病研究的业内人士,对于自闭症儿童是否能够像她一样创作出非凡画作表示存疑。

并不是每一个(甚至说是只有很少很少一部分)自闭症、脑瘫、唐氏综合症等精智障碍的特殊人群,都能够创作出“美丽”的画作。

这里的美丽,也包括那些大众接受的“写意”的画作,例如此次“小朋友画廊”的作品:

大多数自闭症或者精神障碍的孩子,可能握笔都有困难,更不用说不停地更换色彩、换笔等:

他们很多时候,不得不借助老师或者家长在一旁的辅助,才能够完成一幅画作。还有更多的人,根本没办法面对一张白纸开始创作。

“天才”在精神病患者中和在普通人中一样罕见。而精神病患者的痛苦,在这个过程中似乎被刻意淡化了。 他们甚至被浪漫加工成了一群“不被理解但充满艺术才华”的人群。

煽情的描述方式,虽然能帮助大家更有兴趣去关注这个群体,但也使得对精神病患者群体的认知开始有了偏差。反而使得读者们,对他们生活的艰难,产生了一种浪漫化想象的误解。

慈善可不可以营销?

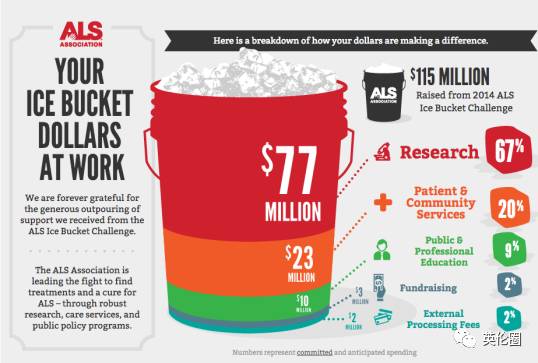

这一两年来,通过互联网传播,最后成为热门新闻的慈善公益活动,不止这一次了。最近一次最火的,是“冰桶挑战”:

无数的名人明星通过冰桶挑战,呼吁大家关注“渐冻症群体”,筹集到大量善款,用于支持“渐冻症”群体的医学研究和治疗。

渐渐地,事件本身变成了一个带有娱乐性质的全球性的活动,但是初心和最终结果都是好的。

但是也有一部分出现了戏剧化的反转,比如“罗一笑事件”:短期内公众的情感出现多次高潮,戏剧化的起伏使得大众对“网络慈善募捐”活动产生了很多的争论。

慢慢地,在经历了一次又一次公共性募捐事件后,很多人在做慈善时,产生了新的宣言:“我捐钱的那一刻后,就不在意他人苦难的真实性了,无论被骗与否,我至少肯定了,自己对这个世界依然持有善意和信任的那一面。”

这种“爱就爱了,别管真假,别持有怀疑,我善良就好”的态度,也不例外地受到抨击:这种“自我感动式”的方式,也是一种“个体的关注力惰性”的体现:

个体不假思索地献出爱心,感动自己和他人后,却对后续执行与深入调查缺乏关注,使得慈善行业的运作漏洞得以持续性存在,良性机制难以维持和建立;同时用“自我安慰”的方式来逃避负面结果带来的情感冲击。

是的,相对于“捐出1或100块”,“调查慈善机构运作合理合法性、慈善受益人群体真实性、善款的去向和落实、基金的分成和用途等问题”,需要的投入的情感、时间、精力是非常大的。

前者带来的“感动”是一种对自己的情感正回馈,而后者需要持续不断的个体精力输出。

就算是作为旁观者,看一篇上万字的充满机构名称和数据的深挖文章,的确比看一个“十多页的图文并茂配有背景音乐”文章辛苦得多。

所以,不断有人出来质疑,“我们在慈善,是不是也是一种满足自我虚荣心的方式”,尤其是只用花一点钱,就能成就一种“做善事”的满足感,还能顺带发朋友圈,慈善变成了为自己的三观和虚荣买单。

但是,发朋友圈又怎么了?

“用钱换良心”就是政治不正确?

在确保慈善活动真实性和正当性的时候,保证慈善活动中的参与个体,在其中自身利益不受损(不仅仅包括物质利益,也包括精神上的满足感等)的同时,还能够带来情感正回馈,是能够把一次慈善活动成功运作起来的重要因素。

不能要求所有人的献爱心都要“润物细无声”或“深藏功与名”,要求个体必须牺牲自我利益才能赢得所谓政治正确。

因为“要求做慈善的人都必须无私低调毫不利己”这样的“政治正确”,本身就有是一种道德绑架的意味。

相比去追问事件中献出爱心的个体是否都是完全和彻底的无私,有没有炫耀的嫌疑和动机,我们是不是可以花更多地精力去关注慈善活动的落实情况和最终效果?

能够在一次次“公益事件”后,加深大众对弱势群体的关注和了解的同时,能够促进、完善慈善行业的运作监督、合法合理性,让“做公益”成为对于大众参与者而言“不费力、有良效”的日常活动,才是这一次又一次讨论热点过后,带给大众的舆论遗产。

网络时代的慈善行业机遇

让大众能够以一种更轻松的姿态参与到“慈善生活”中来,是慈善行业从业者在互联网时代的重点之一。

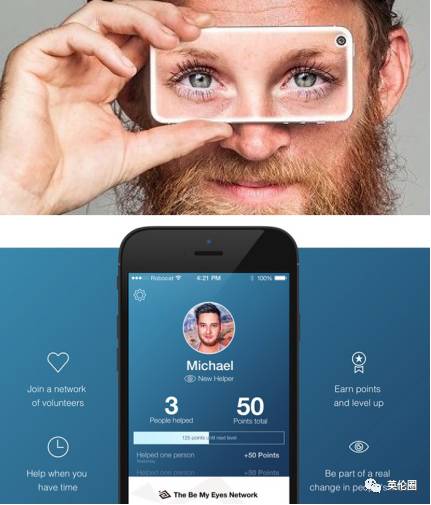

这里提一个目前很火的手机引用:“Be my eyes”

这是一个起源于哥本哈根的免费手机app,开发者的初衷是让盲人和志愿者通过手机app产生自动匹配。app上线后9天,就有8000多个盲人注册,同时有自全球的9万多人注册成为志愿者。

这个App的功能是:假如你是盲人,你生活上遇到了不方便的事情,比如在一间超市,想要买东西但是对好几样摸起来一样的产品分不清,这个时候可以通过这个APP求助:按下求助键,手机播出一段特殊的求助铃声, 而在你附近20米的志愿者在线或听到的话,就可以来过来帮助你。

虽然关于平台带来的安全性问题也引起了部分人担忧,但是目前开发方已经收到30万美元的支持资金,将来会进一步完善应用,比如更好地管理和审核参与人员的身份信息等,保证使用双方的安全。

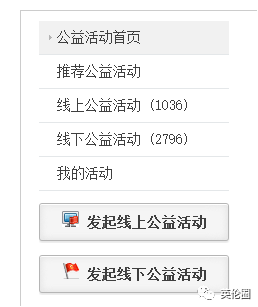

再例如此次“小朋友画廊”的运作方之一:“腾讯公益”:,在通过国家一系列法律法规的审查后,运作良好。目前通过此平台收到的善款已经超过了20亿人民币:

对于善款的使用和流向,网络平台也给大众更多、更快捷的了解方式;

同时,慈善活动的多样化和程序化进行,也很值得肯定:

能够使得“善心”与“需求”之间得到快速、高效的匹配,是互联网技术带来的慈善行业的机遇。技术本身无罪,过程中的种种问题难以避免,但因噎废食,止步于此,慈善的意义也就没有了。

(英伦圈综编,编辑:阿白白,内容参考腾讯公益、新浪网、BBC等,图片均来自网络,转载请注明出处。)返回搜狐,查看更多

责任编辑: