这几年,我们一定有注意到下面这些现象:

1.我们更多地通过朋友圈里的分享或者微博上的热搜榜来找到自己感兴趣的话题,还没来得及操心今天看什么的时候,就已经被某一个话题吸引。

2.很多不错的资源都是我们在刷朋友圈的时候刷到的。

3.我们很少看见一板一眼没有态度的公众号,这种号我们根本不想关注。总得有点个性我们才有好奇心,比如说咪蒙或罗辑思维。

你也是这样么?

当然,这并不意外,毕竟这是我们这个时代的真实写照。

可是,请你警觉了。

值得我们注意的是——我们越来越倾向于被动接受信息,以至于不再主动控制信息,而是被信息反控。

我们学会守株待兔了?

回想一下12年以前,移动互联网还没有走进千家万户的时候,如果我们想要打发时间,每个人都得主动寻求相关的资源。

比如爱看美剧的同学需要主动寻找好看的美剧,爱看电影的同学会需要寻找值得一看的电影。

我们主动地分析和筛选资源,以找到自己最想要的。

再反观现在,当我们想要打发时间时,我们是怎么做的?

很简单啊。

掏出手机,点开微信微博或者今日头条,等待着自己感兴趣的信息,就像农夫等待着捕捉兔子。

爱看美剧的同学可能会看见一条好消息——飙风女警出预告了,正好是他喜欢的款,于是点进去看看。

爱看电影的同学也突然被吸引——他的朋友看《建军大业》竟然看哭了,看来这部电影还不错,他决定买周末的票。

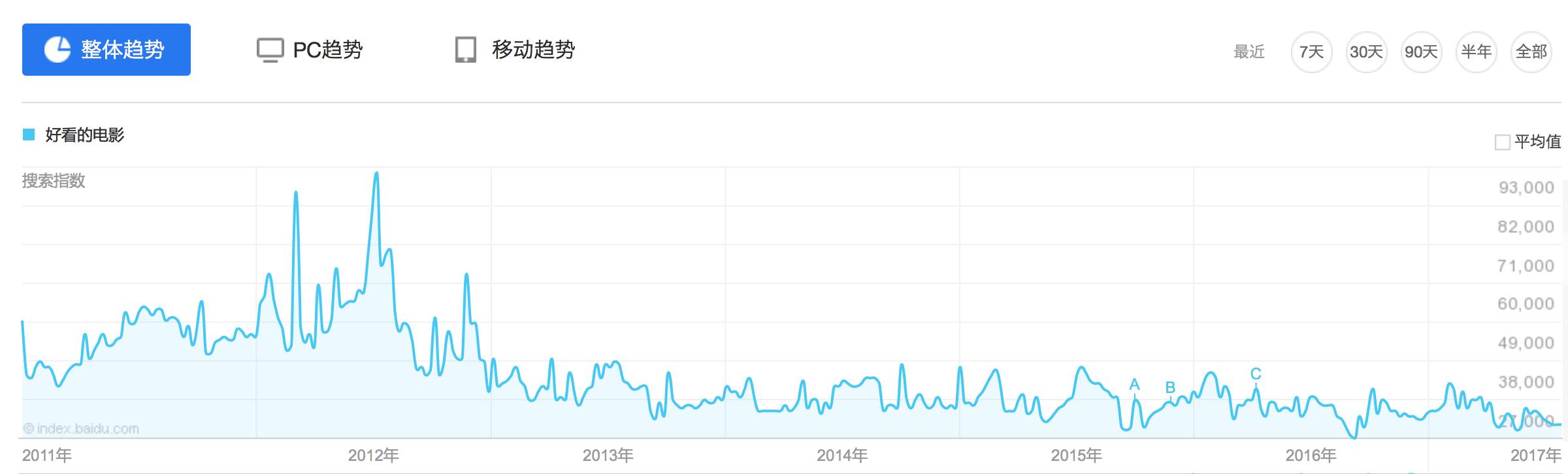

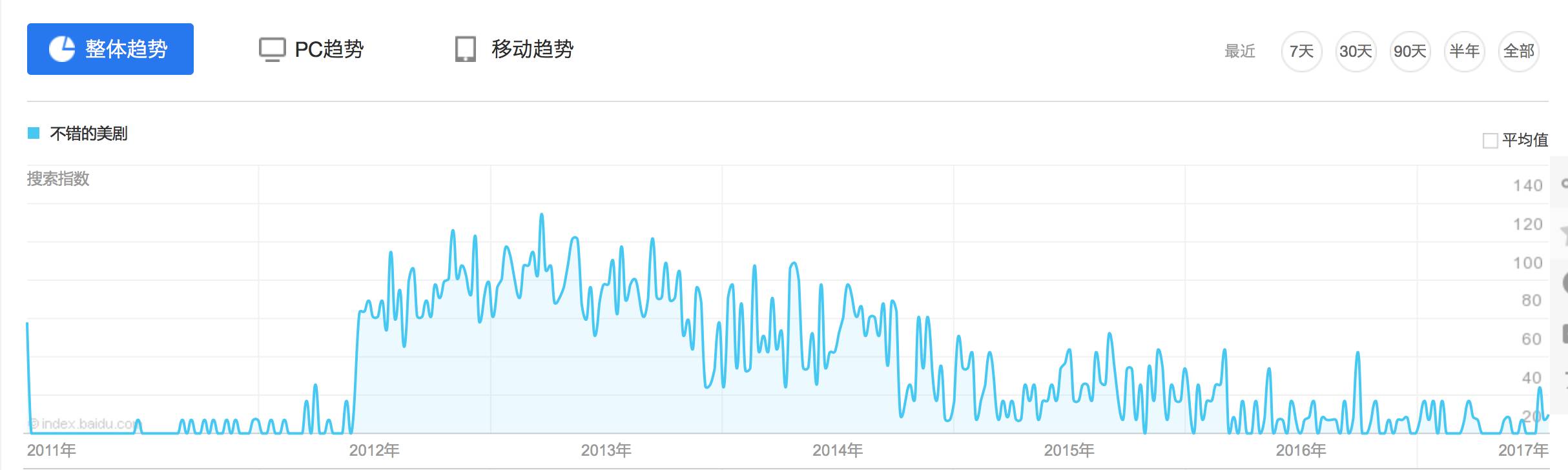

数据与现象也保持着一致。从2012年到2017年,“好看的电影”与“不错的美剧”等关键词搜索量显著跌落。

“好看的电影”百度指数整体趋势:2011-2017

“不错的美剧”百度指数整体趋势:2011-2017

我们学会了守株待兔,因为按照惯例,只要多刷一会儿手机,“兔子”总是会来到。

我们还有自己的立场吗?

信息唾手可得,于是我们不必再费力搜寻。但是在这个获得信息如同“饭来张口,衣来伸手”的时代,我们是否还能清醒地保持自己的立场?

1984年,Petty和Cacioppo提出ELM模型(Elaboration Likehood Model,又名精细加工可能性模型),指出人们在处理信息时存在中心路径与边缘路径两条不同的信息加工路径。这两种路径都可能会让人们接受新的知识,改变自己的态度,但是方式不同。中心路径通过认真分析相关论据来得出结论并改变态度,而边缘路径仅仅通过与目标相关的启发式线索来做结论。

主动搜索资源时,我们有明确的目标,必须对信息进行高效的筛选与过滤。在这种情况下,信息通过中枢路径影响我们,态度的改变是人们对信息认真思考的结果。

而随意浏览手机时,我们没有具体目标,仅依靠意外收获来发现感兴趣的资源。在这种情况下,信息通过边缘路径影响我们,我们尽量避免复杂的脑力劳动,通过他人的观点等边缘线索来对事物得出结论。

在边缘的说服路径中,受众不需要用智力去评价观点,仅需要依靠信息中的某些提示或暗示,它能引导人们在没有经过理性思考或严格审查的情况下就接受说服建议。

这意味着我们更容易被外界信息影响。这既体现在信息对情绪的干扰上,也体现在信息对态度的劝服上。

从情绪上来看,在腾讯研究院上个月进行的一场社交断舍离的活动中,众多微信的用户表达了自己在使用微信时的感受。

正如这位用户所言——“公众号有一个特点,它不像新闻体那样告诉你事情的事实,而是告诉你态度,这种态度会带动你,影响你的心情。”

其实不仅仅是公众号,甚至社交媒体上的个人,都可以渲染屏幕情绪,从而传染到自身,这样的表达在访谈中多次被提及。毕竟,社交网络上表达态度与情绪的成本非常低廉,当社交圈子里充斥负面情绪时,自身的情绪也会受到牵连。

而信息对态度的影响也同样如此。正如我们开篇所言,我们很少关注没有态度的公众号,平铺直叙、性冷淡式的内容难以引发兴趣。

因为追随个性,所以我们的社交网络上充满了“态度”。

对一件事件,占据社交高地的意见领袖们持有或正面、或负面,或支持,或反对的不同态度,但越来越少有冷静的述说与客观真相的还原。

一篇暗网相关的文章,带来的不仅有关于暗网的知识,还有对未知的危险的恐惧;一段关于王者荣耀的剖析,带来的不仅有游戏行业的反思,还有网友针锋相对的观点。

当低水平的智力活动与态度鲜明的意见领袖不期而遇,我们的认知处于动荡的风雨飘摇之中,更加容易被意见领袖的观点所感染,情不自禁忧国忧民,思绪万千;更令人为难的是,有时候几个意见领袖态度不一,使我们更加难以判断。当我们启动中心路径时,我们可以凭借自己的知识积累分析何者更加正确;但当我们只是启动边缘路径时,不同的观点碰撞带给我们的是情绪上剧烈起伏的快感,而不是真知灼见的交锋。

我们看过很多观点,但也只是“看过”而已。

当我们主动搜索信息时,我们对自己想要达成的目标非常明确,强烈的自我意志支配着自己,也支配着被掌控于手中的信息。但是当被动地等待信息来敲门时,我们不再有明确的诉求,取而代之的是被不可预知的信息吸引并被它“操纵”态度与情绪。

人是一根会思想的苇草。

因思想独立而未成为自然的附庸,却在互联网的新世界里——等风来,草飘摇。

我和信息,究竟谁才是兔子啊。

赞赏作者~

▼

本文为北大新媒体原创,转载请注明出处

作者:姚佳鑫

编辑:姚佳鑫返回搜狐,查看更多

责任编辑: