保温杯的中年隐喻刷爆了社交网络。年轻的用户们也忍不住发出青春易逝的感慨:昔日摇滚鼓手,如今竟也手持中老年人专属的保温杯。

其实“摇滚明星”和“保温杯”的反差萌,当成段子听听也就够了。要说最有趣且讽刺的反差可能要来自于——热议“中年危机”的大军里混杂着大量尚未步入中年的年轻人的事实。

然而中年的赵明义哪轮得到年轻人们去“同情”啊?人家不到20岁就进入了中国人民解放军军乐团;20岁刚出头就跳出体制,加入了中国最传奇的摇滚乐队“黑豹”,成为一代人心中永远的神。时至今日,赵明义的确头发白了、肚子大了,但是仍在做着自己喜爱的事业。何来的中年危机?

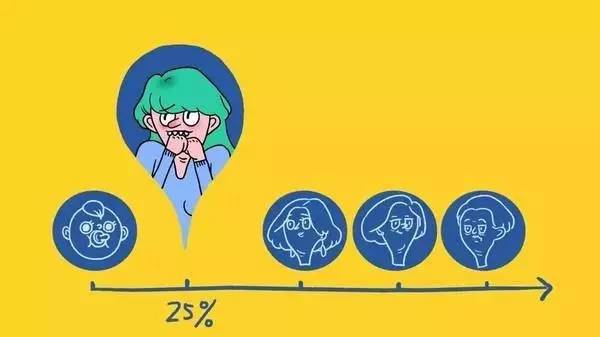

反观现在的年轻人,多数却在经历着货真价实的“四分之一人生危机”。

所谓四分之一人生危机(Quarter-life crisis)正是中年危机在社交网络时代的衍生品,它指的是一个人在完全成为成年人道路上的四分之一(大约20岁到30岁之间)时经历的一种危机感。

格林威治大学的 Oliver Robinson 教授曾主持了一项关于“四分之一人生危机”的调查。他们访问了 1100 名年轻人,结果显示,86% 的年轻人都承认他们在 30 岁来临之际对自己的情感、工作和经济状况压力爆表;5个人里就有2个觉得自己非常穷,赚的钱不够养活自己;32% 觉得在 30 岁之前找到结婚对象的希望很渺茫了;21% 渴望一次彻底的职业转型;还有 6% 在盘算着移民。

这种危机是怎么来的呢?

似乎一切社会问题都可以溯源到转型期和现代性的问题。吉登斯认为,焦虑在本质上就是恐惧,它源自于人们超前思考的能力和需要。

现代性焦虑之于年轻人是互相矛盾的两个方面:

一是担忧被时代抛弃从而永远丧失机会的恐慌感;

二是跟上时代的脚步后,却发现失去控制的生活节奏和欲望正在侵蚀个体的精神家园,从而产生了后现代式的失落感。

这一矛盾,正是当代年轻人的基本生活状态,真实且反讽。

然而哪一代人年轻时是容易的呢?为什么我们这一代就这么容易陷入集体的焦虑和颓丧?

一个很显在的原因是,网络媒介——这一当代独特的因变量,正在改变着人类认知中的世界,并且塑造着全新的人类性格。

电视媒介流行时,尼尔·波兹曼提出了“童年的消逝”的概念。现在我们也可以说,互联网媒介使得本该出现在特定年龄层的问题发生了内爆:如今20岁出头的年轻人已经开始出现了40岁才可能会有的焦虑感和危机感。

互联网的确带来了前所未有的信息丰富,但也批量生产了迎合多数人趣味的幻象。人们在频繁的网络接触中不断地向媒介构筑的标准生活形象看齐,在奋力成为他者的过程中,忽略了媒介的真实其实是虚假的真实。

社会中的大多数人终其一生都是普通的。但是媒介追求“眼球效应”的本质促使网络呈现了更多并不普通的人:月薪过万的直播网红;频换女友的首富少爷;动辄几亿片酬的一线明星;创业成功融资百万的年轻精英......

这些网络中轻易成功的光鲜亮丽者,是我们平凡的生活中万里无一的个例。但是人们却把这些看成了生活的常态,年轻人们低头看看自己,幻灭感油然而生。

当然,网络世界不仅仅只是大众媒介构筑的“拟态环境”和由符号操纵的“超真实”幻象,它还充斥着亿万普通人的声音和画面。大众媒介和营销号也许是虚伪的,那普通人的网络发声总该是真实的吧?

微博、微信这样的社交网络连接着普通人,同时也是人们进行自我表演的平台。

戈夫曼说,人们十分关心自己如何在众多的观众面前塑造能够被人接受的形象,于是在前台卖力表演,在后台掩饰不能表演的东西,从而进行理想化的印象管理。

晒旅行、晒美食、晒健身、晒高雅的文艺活动......这些朋友圈中看似日常的生活,其实都是印象管理后的刻意呈现。

很多人认识到了社交平台的表演性,却仍陷入其中不能自拔,任由自己的认知在社交网络中被无限地扩充和塑造:哦, 原来情人节这样过才高级,原来房子这样装修才豪气,原来我这个年纪赚到这个年薪才算正常......

于是,消费和生活都成为了社交网络预设和影响过的产物。

由于这些社交网络中的“参照物”来自于我们熟知的人,因此具有特殊的冲击力和影响力。这就类似于在创新扩散理论中人际传播的说服效力远远大于大众传播一样。远处的光芒虽然很灼眼,但身边的光芒才会烧伤人。

出于被边缘化的恐惧,人们疲惫不堪的追赶,自我认同早已不知所踪,但是身份退场、游戏出局的焦虑却时刻笼罩。这正是对现代性焦虑的第一个原因的“完美”呈现。

“四分之一人生危机”的概念无疑是被用来表达年轻人在追逐中产生的幻灭和绝望的。互联网的交流特征又使得这种情绪不断传播和扩散,形成前所未有共鸣。于是,丧也变成了“正义”。这也是后现代失落感的集中表现,也即现代性焦虑的第二个原因。

这些矛盾的结果就是,年轻人从心理到身体都遭受着异化和规训。

当然,“四分之一人生危机”产生的原因是复杂的,网络媒介的放大效应只是肤浅的一个方面,它并非根本,只是相关。

▼

本文为北大新媒体原创,转载请注明出处返回搜狐,查看更多

责任编辑: