自从联合国对中年人的定义走红之后,“中年人”变成了一群人自嘲的笑料。明明微博上最多的是20-30岁的“小年轻”,现在已经成为“空巢老人”了。而真正的中年人,在互联网上是另一种存在:他们注重养生,热爱手串文玩,身着Polo衫,喜欢炒股斗地主。继“90后”“00后”之后,“中年男子”成为了互联网上的又一个独特的群体。如今这个形象又加上了个保温杯。

拿着保温杯,就步入了中年?

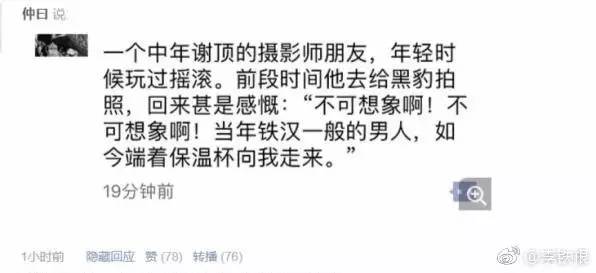

前段日子,一位负责给黑豹拍宣传照的中年摄影师,在采访完乐队鼓手之后,在朋友圈上感叹“当年铁汉一般的男人,如今端着保温杯向我走来。”

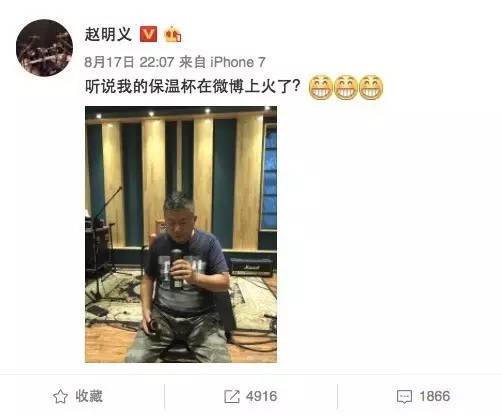

这张照片在微博上掀起了讨论,“中年人”三个字又双叒成为了讨论对象。不过这次不是来自年轻人的嘲讽,更多的是一群已步入中年或行将步入中年的网友的自嘲。正如当事人赵明义后来也发出了自己用保温杯的照片,与网友和朋友互相逗趣。

与“中年人”一同出现的是“中年危机”。什么是“中年危机”?就是手里的保温杯和杯里的红茶普洱吗?那不是危机,那是中年人的生活。“中年危机”是跟所谓的“中产阶级危机”相挂钩的,是30岁-40岁“准中年人”的焦虑来源:

中年人看了会沉默,年轻人看了会惋惜

今天大家在微博上谈中年危机,就像过去十几岁的孩子聚在网上谈青春期一样。突然之间这个话题就变得很普遍,变得可以与人分享,好像之前的中年人不曾有这些问题。但是,每个年轻人都会老去,中年危机从来就不是一个新鲜的话题。

尴尬的“人到中年”

中年确实是一个特殊的人生时期,不是我们常说的“不惑”,是这个年纪让人感觉似乎到了一个由盛转衰的转折点,而“中产阶级危机”带来的焦虑则加深了这种危机感。思想上“不惑了”,却还被经济桎梏着,上有老下有小,个人能力又不如从前,对生活的无力感愈发明显起来。

“中年危机”在今天被广泛的谈论,但不是今天才出现在公众视野中。肥皂剧对中年生活的刻画且不多说,近两年的影视作品中也很常见中年危机形象,比如《港囧》、《夏洛特烦恼》等等。人到中年,回望过去,总有一丝不甘,想着“如果能重来”,但是大部分的中年人最后都会像上图微博中的那样,抱着种种顾虑,最后回到平淡无奇的生活中。

然而影视剧谈论的中年危机总是比较苦涩,婆媳无休止的闹剧或者让人哭笑不得的喜剧,中年似乎总是让人感觉不堪和狼狈,是个不能轻易外扬的痛处。然而几乎人人都有手机的今天,70后也玩微博,80后将要步入中年,互联网给了他们一个发泄的平台。“中年危机”就像其他在互联网上被解构的形象一样,被解构成一个保温杯,被当做笑料,可以用来自嘲。

现代社会,人的平均寿命大幅延长,生活节奏之快,不时常更新知识库都容易被社会淘汰,传统意义上的“不惑之年”在慢慢消逝。40岁以上的中年人和20岁的小年轻,可能每天阅读相似的内容,中年人的状态和价值观本来与年轻人不同,但互联网灌输的不断奋斗、对生活的追求在影响他们。正如大V@和菜头在文章中说的:

“人们对成功者太过赞美,以至于看起来寻常日子都让人无法忍受的样子。人们对失败者太过苛刻……太多人需要心怀抱歉地活着,为了自己不够貌美,为了自己不够多金,为了自己不够出名,为了自己不够成功,仿佛是欠了这个社会一点什么东西似的。”

互联网上的“中年危机”

中年危机和“中产阶级焦虑”一同,弥漫在中文互联网上,同时还引申出“预备中产阶级”焦虑。对未来的不确定感,对将要承担的责任的逃避,对于自己能力的怀疑和对社会的不信任,引发出“丧”,这种状态还变成了一种亚文化。“焦虑”、“无力”好像成为一种常态。

如今我们捧着手机,对那些自嘲的段子哈哈大笑,而真正身处危机中的中年人可能并不在网上活跃,甚至无法表达出他的焦虑。大部分年轻人对于“中年”一词不过是对一系列形象的想象,消费“中年危机”不过就是消费一种安全感:看,有人和我一样焦虑!

所以这也难怪,黑豹乐队的演唱会本来并未掀起波浪,可保温杯走红后一周内,门票售罄;保温杯的品牌马上宣布冠名演唱会。而讽刺的是,年轻群体似乎要成为票房主力。

说白了,“中年”不过是一个年龄段,但在现代社会,中年的形象却由“不惑”变成了“中年危机”。对“中年人”三个字,正像对“丧”、对“青春”和对其他任何一种突然走红的网络热词一样,成为一种消费。这大概是因为,无论你多年轻,早晚都得向保温杯势力低头~

▼

本文为北大新媒体原创,转载请注明出处返回搜狐,查看更多

责任编辑: