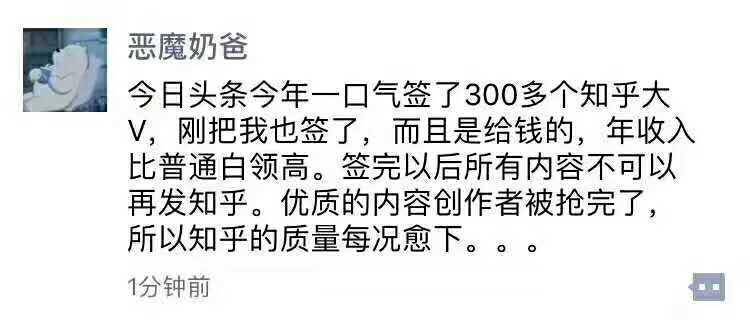

今日头条高价挖角知乎大V的消息这几天彻底引爆了网络,「300个知乎大V」、「年收入比普通白领高」、「内容不可以再发知乎」,这些种种让我们为知乎的未来捏了一把汗。在今日头条四处砸钱扩张时,如今它似乎成了行业「新公敌」。

内容补贴已成不可承受之轻

一口气签了300多个知乎大V,签约酬劳高过普通白领,头条挖角知乎大V确实付出了真金白银,以每个大V每月补贴10000元来计算,300个大V一年支出差不多是3000万元。3000万元算多吗?对于动辄10亿元补贴内容创作者的头条来说,这似乎不算什么。我们先来盘点下,过去今年头条在付出内容创业上的支出。

2015年9月,头条号推出「千人万元」和「百群万元」,吹响内容补贴号角;

2016年3月,今日头条成立2亿人民币规模的内容创业投资基金。

2016年9月,头条号创作者大会上今日头条再次提出,投入10亿元补贴给头条号上的短视频创作者。

2017年2月,今日头条海外版TopBuzz推出 「上TopBuzz,赚美金」,补贴出海的内容创业者。

2017年5月,今日头条举办火山小视频线上发布会,宣布将在未来一年内投入10亿元,用于补贴旗下火山小视频上的视频达人。

2017年8月,头条号后台又推出「礼遇计划」,每月向至少 100 名创作者,提供 1 万元人民币奖励。

过去一年,今日头条开启了疯狂扩张模式,相继推出微头条、抖音、悟空问答、火山小视频、西瓜视频等内容产品,在庞大的生态流量支持下,这些产品的数据都迎来了爆发式增长,其中抖音还成了短视频领域的现象级产品。不过今日头条却为这些增长付出了高昂的代价,那就是需要对平台上生产内容的用户进行补贴。

今日头条一年到底要给内容创作者分多少钱?在「金字节奖第一届颁奖典礼」上,今日头条高级副总裁赵添表示,「截至7月份,今日头条视频日均播放量达到20亿」,按照每1万播放量10元分成计算(有原创标签的作者是1万播放量大约为22元,没有原创标签的作者大约为2元,取中位数),这意味着仅在补贴西瓜视频上,今日头条每天就需要支出200万元。

而在不久前的火山小视频「火苗计划」发布会上,火山小视频官方披露,「在过去的三个月中,每个月有超过95%上传视频的用户获得补贴,有超过20000名作者在火山小视频月入过千元;而火山小视频则总共发放了2.17亿元补贴扶持创作者。」

再加上图文分成以及对原创作者的补贴,今日头条每日在内容上付出的成本超过500万元,一年的支出接近20亿元。细数之下,这绝对不是一个小数字。即使张一鸣一再强调今日头条不缺钱,今日头条2016年的营收也高达60亿元,但如此高额的内容成本对一家公司来说也会是不可承受之轻。

这或许是今日头条和腾讯帝国的本质区别,虽然都能借助生态不断孵化新的产品,但头条依靠的是流量,而腾讯却是用户。以西瓜视频来说,这款产品拥有今日头条的一级入口,根本不缺流量,但问题在于短视频需要用户生产,而腾讯借助社交关系孵化出的产品却没有这层困境。

砸钱,其实更是为了省钱

今日头条能够在过去几年成为中国最具破坏性的公司,很大程度上得益于在移动端重塑了信息分发的模式,而这种精准分发很大程度建立在海量信息的基础上。在一开始,今日头条通过抓取海量媒体内容,完成初步内容和数据积累,但集中爆发的版权事件以及传统媒体的反攻后,迫使今日头条推出了头条号平台,彻底解决内容供给问题。

今年3月,张一鸣对外宣传「2017年广告目标为150亿元」,相比2016年60亿元收入,这是一个了不起的收入增长曲线。在移动端,内容由于高用户粘性具备了入口的价值,花钱买内容其实就相当于“花钱买流量”,但一年接近30%的营收都需要耗费在流量成本上,这样的生意头条实在不愿再继续下去。

降低内容获取成本最简单的办法就是建立微博那样的内容生态,而这才是「头条和微博必有一战」的根本原因。

随着微头条的上线,我们都认为头条和微博越来越像,但两大平台的发展逻辑却并不一样。微博是用户先贡献内容,等到内容积累到一定量级后,很自然的发展出信息流广告的商业模式,而头条却并不具备这样的内容生产机制,所以从一开始需要通过补贴激发用户生产内容的热情。

简而言之,头条是先让作者赚到了钱,然后才有了庞大的内容生态,这一定程度上也带歪了后来者,导致现在新的内容分发平台如果不为作者提供分成,就很难吸引他们生产内容。而微博则恰恰相反,用户先贡献内容,然后再与平台一起赚钱。

在《今日头条的流量哪里去了?》一文中,我曾提到「头条开始刻意打压图文流量,转而将更多流量分给问答和微头条」,这背后的逻辑其实很清晰,前者需要支出高额内容成本,而后者只需要给流量。当然这里有个例外那就是短视频,这是今日头条构建新流量入口的重要布局,所以另当他论。

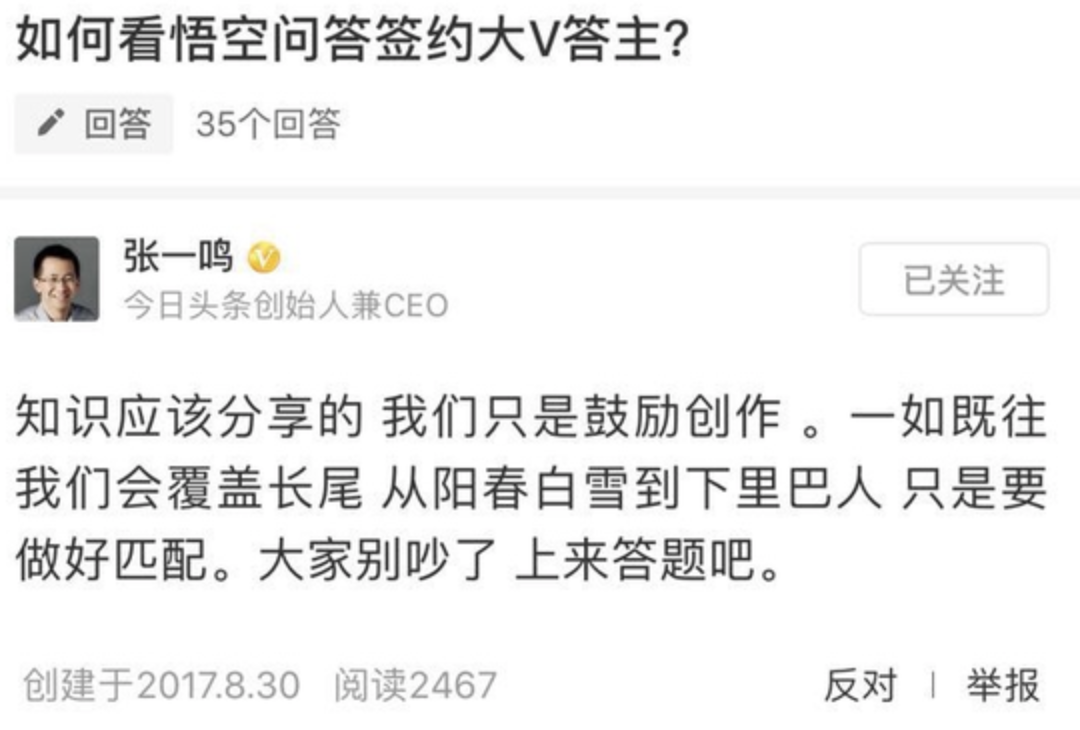

回到悟空问答签约知乎大V这件事上,张一鸣回应道,「知识应该分享的,我们只是鼓励创作。一如既往我们会覆盖长尾,从阳春白雪到下里巴人,只要做好匹配。大家别吵了,上来答题吧」。但张一鸣背后还有一层深意——我们鼓励大家进行知识分享,鼓励头条号作者生产更多的问答内容,而居高不下的内容成本也是时候删减一下了。

悟空问答最直接的好处就在于,问答在本质上属于UGC产品,不仅不需要支出内容成本,还能够沉淀关系链。头条最新版本中「关注」拥有比「推荐」更高权重的逻辑也一样,调整现有的流量分配机制,降低内容支出成本。

所以重金扶持知乎大V,其实就是一种姿态,预先取之必先予之。给知乎大V一年分3000万和高达数亿元的图文分成,孰轻孰重,这笔账很容易算得清。接下来半年,大家也很可能会看到一个消息:悟空问答和微头条的流量超过图文。

今日头条的真正边界在哪里?

签约知乎大V,头条的目标到底是谁?绝大多数评论说是这当然是知乎,也有评论是隔山打牛,想要再给微博一记重击。但我想说,这些观点其实都错了,头条扶持大V对标的其实还是百度。

为什么是百度?同样都是强调技术、同样都是高度依赖广告营收、同样都是依靠庞大的线下销售团队、同样都是信息分发入口,眼下两家公司体量上还有巨大的差距,但不得不承认如今的今日头条和百度实在是太像了。

百度的成功在于搜索引擎是中心化的入口,得以将无数网站分散的流量汇聚起来,通过“搜索竞价排名广告+百度联盟”进行变现。而今日头条是移动端的内容分发入口,通过将无数App中的内容汇聚起来,通过高用户粘性的内容形成移动端的中心化入口,然后通过“信息流广告+头条广告联盟”变现。

《好奇心日报》在早前一篇报道中表示,「今张一鸣年初将2017年的收入目标定为150亿,并将销售团队扩张至5000人。」这也和百度早期的发展几乎如出一辙。在头条签约知乎大V的新闻曝出后,我第一时间进行了评论:

今日头条原本就有做问答的基础,平台上原本就有很多优质的内容生产者,而且有很强的创作欲望,完全没必要和知乎抢大V。

悟空问答表面上看是做社区,但根本目的还是为了做搜索。推荐引擎可以主动推荐,但也有弊端,例如不小心点了篇娱乐的稿子,很有可能会再收到几十篇类似的稿子。解决的办法就是通过主动搜索来进一步收集用户的兴趣标签。

头条的推荐太过强大,用户反而不愿用搜索了。而今日头条这种被动的信息推送,其实也不如主动搜索更能暴露用户的需求,它所谓的精准匹配也做不到百度一般的精准。

门户打败不了头条,但UC大鱼号、百家号、企鹅号却是对头条形成了围剿,而它们都有搜索数据,这恰恰是头条缺失的一环。挖知乎大V就是希望尽快引导用户产生搜索行为,高质量的问答是可以形成搜索惯性的,对比百度知道、知乎的高频应用场景。

在今日头条宣布D轮10亿美元融资时,2016年的营收达60亿元,这超过了微博的43.83亿元和搜狗的44亿元,可以说彼时的头条营收已足以让其成为一家估值超100亿美元的上市公司。但为何头条仍很快开启了下一轮融资,关键在于头条的护城河还不够牢固。

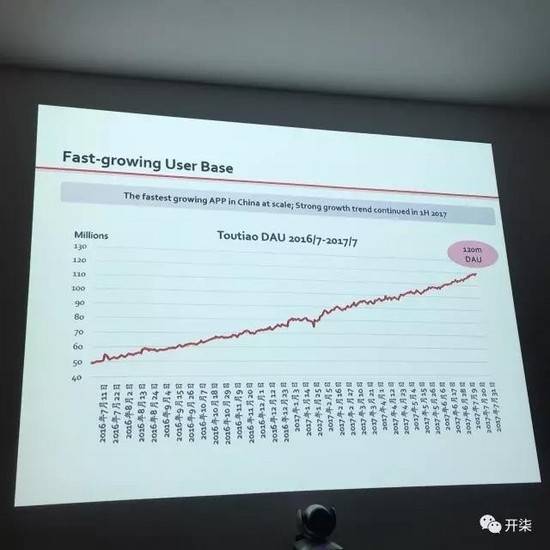

不久前,自媒体开八爆料了一份今日头条的融资数据,「估值超过200亿美元,日活已达到1.2亿」。在BAT三巨头的联合围剿之下,今日头条不仅没有被打垮,日活用户反而继续保持平稳快速的增长。这很大程度上得益于渠道下沉,

比起搜索引擎,信息流的强入口效应还略有欠缺。在下沉至三四线城市时,头条并不能再简单通过内容的高用户粘性,还需要借助「品牌广告+渠道买量」的双重结合,而这些都需要很高的成本,尤其是渠道买量的成本奇高。而缺乏关系的头条也存在沦为纯工具的风险,用户在更换手机时很容易被同类新闻客户端取代。

今日头条的信息流虽是移动端的分发入口,但今日头条的崛起之路比起百度更为曲折。当年的百度只有谷歌一家竞争对手,后来退出了中国市场。而如今的头条可以说是四面为敌,它的敌人不仅来自门户和BAT三巨头,还有知乎、快手、微博这些信息分发平台。

借助流量入口的四处扩张,这和当年百度在PC互联网时代提出的“中间页战略“颇有相似之处,其目的都是为了加强信息分发入口的中心化。但问题在于,头条和百度的变现效率当下还不能同日而语,而在今日头条广告销售体系远没有百度成熟的前提下,今日头条还抛弃了医疗广告收入。「由于现在中国医疗广告质量普遍较差,今日头条绝不做医院推广广告。」

不扩张,只能等待竞争对手蚕食;扩张,现有的收入不足以支撑,这其实就是头条的边界所在。不过所幸的是,张一鸣还有资本的力量,新一轮融资将会决定最终的胜负。返回搜狐,查看更多

责任编辑: