文/王如晨

虽有残酷的时间法则,巨头英特尔前几任管理层的命运,冥冥中,仍有些悲怆。

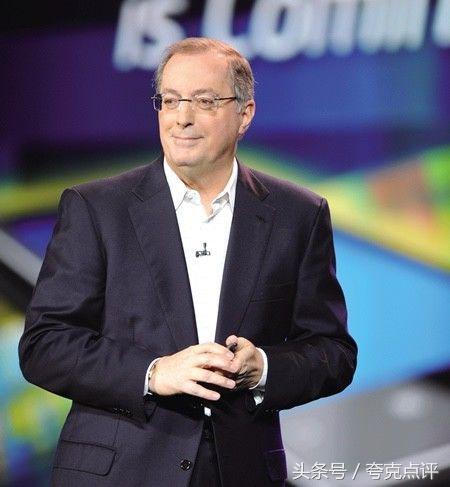

两日前,公司前任CEO欧德宁梦中被心脏病夺去生命,享年67岁。

请点击此处输入图片描述

去年3月,英特尔创始人之一、战略与管理学大师、80岁的安迪.格鲁夫去世。他曾长期遭受帕金森综合症与前列腺癌折磨。

1990年,英特尔另一名创始人、光芒万丈的诺伊斯,游泳时,心脏病发作离开人世。享年73岁。

欧德宁去世,英特尔官方发了一则消息,但没多少怀念。记得2012年11月,欧德宁退休时,官方声明里也没有传递多少骄傲的信息。

我当然不信巨头的人情味寡淡到不做任何纪念或追悼的地步。它内部肯定有善后、安抚、缅怀,并传递信心。事实上,创始人安迪.格鲁夫去年去世时,公司同样没做渲染。

毕竟,传播它,一是可能会引起情绪波动,二是可能引发媒体或行业针对特定人物与公司的臧否,影响当前或未来运营。因为,面对逝去的人物,我们往往过度美化或充满贬抑。

不过,事关欧德宁的两次关键信息,感受上,确实也有某种淡化的印象。由于我三次采访过他,多少还有一些印象与脉络。所以还是就此写几句吧。

一种淡化的印象,也可能跟他所代表的时代有关。

2005年到2012年,可是一段被动时光。当三星、高通、苹果、ARM乃至谷歌们不断崛起、笑傲全球互联网业时,英特尔在关键技术、产品策略上有过犹豫与延迟,移动互联网热潮来临时,它的多轮调整,有过失焦。危机时刻,它也曾大幅变换人事,引发行业与资本市场强烈关注。

当然有些属于非战之罪。这周期,英特尔一直在冲刺移动端,动作十分密集。从台式机到笔记本的迁移,它堪称成功。尴尬的是,它没能像ARM那样建立起移动互联网领域的生态体系。

我不认为是纯技术与产品的问题,更多是商业模式与文化机制问题。

x86与ARM架构,是两种不同的商业模式与生态体系。x86的架构形成的IDM模式,于英特尔来说,是一种二律背反。在寻找到合理的开放路径之前,复制ARM模式,都只能成为自身的掘墓人,一手埋葬过去几十年的生态。

ARM崛起本就有基础。移动互联网大规模开启前,它已占据手机端的大部分市场。最初出货不及PC形态的产品,但是很快就大幅超越x86。

欧德宁时代并非没有什么成效。我们通常说的移动互联网转型是手机,但第一波移动转型,其实更多属于台式机到笔记本的迁移,英特尔应该说相当成功。他在任周期,还有其他许多方面的业绩,比如:

1、营收从305亿美元增至2011年的540亿美元,一直是全球最赚钱的几家半导体企业之一;

2、成功调整了组织架构与成本结构;

3、在高K、3D三栅极晶体管领域引领了半导体业的创新,延续了摩尔定律的生命力;

4、初探代工服务,虽没有规模,但为今天将它视为一种涉及到未来大规模开放的关键业务,奠定了基调。

5、借资本涉足安全、软件和移动通信领域,并投资许多创新型公司。英特尔的生态价值提升。

6、这一周期,英特尔的全球化日益深入。你很少能在科技业看到一家IDM模式的半导体企业,能在品牌识别度与影响力上直逼一些消费品巨头的。

总之,整个英特尔的触角已经深入整个大众社会。

这是业务层面,还有文化机制。欧德宁走向前台后,一直在为英特尔转型注入活力。他试图将一个过于崇尚技术与制造的巨头改造成一个成功的商业企业。

1、这跟他的教育经历以及英特尔内部出身有关。这个出身普通的意大利裔美国人,早年读的是经济学与金融。他在英特尔体系里,更多负责营销与运营。他也曾是前任CEO贝瑞特的助理。2005年,当贝瑞特推举他出任CEO时,曾遭遇巨大阻力。因为他是公司历史上首位非技术出身的高管。

2、他承接贝瑞特履职第五任CEO,正值第一代互联网泡沫破灭之后,全球PC业大规模转型最剧烈的一段。那也是全球移动互联网大规模开启的前夜。这是一个变幻剧烈、竞争非常复杂的时刻,一切波诡云谲。

3、他的上任,除了注入更多商业要素,也带有为资本市场谋局的用意。他的非技术出身、公司的市值管理用心,以及面向C端的传播,都能让人感受到。他的领导、前任贝瑞特之前夜曾为此奋斗过。

在我看来,这一周期,英特尔核心业务的技术与产品层面其实并没有失落,它对摩尔定律的实践依然非常有效。但转型期的业务,被移动浪潮裹挟深深,最终传导到资本市场,压力频频,一度导致无法承受。

英特尔曾长期是资本市场的宠儿。1971年它与《花花公子》同日上市。很快,市值就是后者的两倍。那时它的主业为存储芯片,华尔街分析师当年戏谑地说:“内存战胜了乳房。”

英特尔也曾长期高居全球科技板块榜首。1999年,它的市值高达5000多亿美元 ,最高点约5090亿美元。若以那时美元价值计,对比今日7840亿美元的苹果市值,它创造的资本市场效应,丝毫不逊后者。

欧德宁退休时,英特尔市值只有1000亿美元出头。最新则为1700多美元,落后于三星与台积电。若只对比冷冷的数字,确实够尴尬。

当然,评判一家公司,只看股价与市值有时非常虚幻。比如,今日许多互联网企业,估值与市值动辄几百亿美元,甚至几千亿美元,若考察成长历史与它们实际撬动的行业,有些明显浮躁不堪。固有价值,但被资本与市场绑架或左右意志之后,估值提升远快于它们实质的运营。

不过,这里不是为英特尔与逝去的欧德宁开脱。我没这个必要,也没这个能力,也不是我的本意。曾经的三次采访,除了本地化、移动转型,我记得问他的话题,主要是公司未来商业模式,尤其技术与制造端如何开放。

我还保留着人民大会堂那次的采访笔记。那天正式宣布大连厂项目,这个工厂最早的报道也出自我手。那次,他明确回答了上面说到的商业模式与代工服务,说英特尔未来的生产会保持“开放”与“弹性”。

这与今日英特尔制造端的商业模式变化完全吻合。当然,英特尔很早就有一定的代工转型,但规模几乎可以忽略不计。它早期的存储芯片主业,也一直没有完全放弃领域。应该说,欧德宁留下的英特尔,固有诸多被动,仍还有它可持续的铺垫。

当然,他也有一次潜在的失手。放在眼前,可以说难辞其咎。

辞任不久后,他曾接受美国评论杂志《大西洋月刊》采访。他提到,在任期间,苹果曾向英特尔表达过代工合作意愿,希望将第一代iPhone 处理器的生产委托给它。但苹果非常强势,压价很厉害。当时每枚可能只有10美元左右,没有讨价还价余地。英特尔评估后,盈利与否,将只能取决于iPhone销量,自身没有可控的能力。那时iPhone还没量产,谁知道能卖多少呢。欧德宁最后拒绝了委托交易。

马后炮来说,这是一个巨大失误。后来苹果将订单给了三星,后者半导体业务一下放大,且稳定很多。最终,第一代iPhone的生产量,是英特尔判断的百倍以上。三星半导体代工业务,从全球第10位一下跃升为第三位。而且,借助这订单,三星自身的AP与智能手机生态也得以壮大。

iPhone上市一段,苹果、三星股价大涨,英特尔股价受到冲击。欧德宁当初辞任、退休虽有年岁与任期的时间规定。但辞任是否有担责,公司当时的声明里没有太多乐观表达。

当然,不能说,如果接了苹果单子,英特尔一定就好。除了赚钱与否,还要考虑当时的技术工艺,短期肯定需要适应,产能调配能否完全赶上苹果供应链要求也难说。那时,它与AMD的笔记本处理器大战如火如荼。而且,更重要的是,这将涉及到英特尔商业模式的重大变化,就是IDM模式与代工的矛盾,当初,它基于ARM架构发展出的X-scale处理器业务,也不是自己生产。我记得,第一代iphone诞生后,英特尔曾找到台积电合作SOC代工,试图争夺移动端话语权,这里面,技术工艺不是核心,主要还是生产方面的综合成本效益。后来双方合作也搁浅了。

如今看这一事件,难以想象没有经过董事会讨论。因此,我个人认为,即使有欧德宁判断失误,放在那时的产业环境里,它反映的,应该还是英特尔整体的商业思维,而不能按今日的产业格局来归罪一人。

我对欧德宁的有限印象是:他的教育经历、性格、个人综合禀赋、英特尔的职业履历,完全符合那个周期的公司诉求。换做其他决策层,未必比他更好。种种合理与不合理,肯定非外人所能道。

当然,若说有哪类意见,我认为,可能是,在任中后期,苦于资本市场压力,英特尔对移动端的冲刺过于激进。虽然表达没有多少个性,但他比贝瑞特任期,有些过度迎合市场,英特尔的营销一度变得特别媚俗。

欧德宁本人是一个非常温和、平静的人。他被创始人与决策层发现、发掘,除了业务能力,与他的性格有关。80年代末,英特尔一座工厂两名员工自杀。他在处理悲剧一事上,展现了极高的情商与人文关怀,化解了一场危机。当年,安迪.格鲁夫称赞他有一种“宁静的力量”。

这也是他给我留下的最深的一面。与英特尔前几任CEO相比,他确实没有太多出挑的个性,表达也不够性感,但温和有力。

在次引述一下格鲁夫2004年在英特尔《年度报告》中的话。他强调,公司的每一任领导,都必须保证企业的“可持续性发展”。经常有人问他,希望以怎样的形式被世人记住。他说,希望人们想起他时,认为他是一个帮助企业实现了持续发展的人,即使在退休之后。报告的结尾,他还特意祝福了欧德宁。这显示出一种期待。

结合上述种种,欧德宁时代,虽然没有完成真正的重新定位,没有吃到移动互联网的太多蛋糕,技术层面有一定波折,还有过度概念营销遮蔽了技术创新与制造力,留下一些喧哗与骚动,但我依然认为,他留下了一个依然可持续发展的英特尔,一些模糊的探索给了今日英特尔许多缓冲。

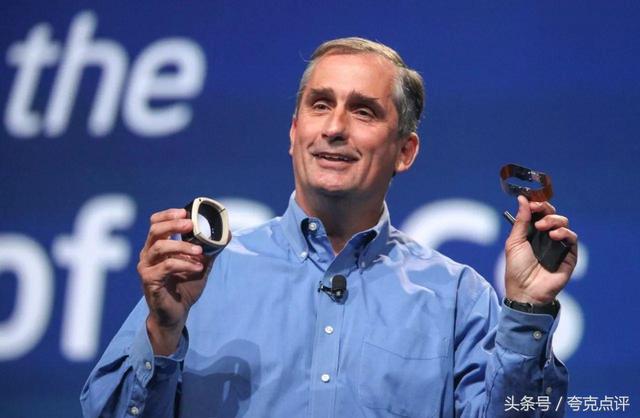

当然,科再奇的上任,确实明显也有一种针对欧德宁时代的修复机制。这是名老将,1982年加盟英特尔,那时公司正被日本半导体群雄围攻。科再奇曾长期负责多座工厂运营,熟悉研发、技术与制造。2012年出任COO时,已经进入未来CEO候选人视野。

请点击此处输入图片描述

那个阶段,多项人事的任命,与此前的风格不同。直到后来,公司CFO安迪·布莱恩特接任贝瑞特担任董事长职位,跟随贝瑞特多年、当初由他力荐为CEO的欧德宁,肯定要为新人替代了。

当时也有讨论说,英特尔可能会引进外界的职业经理人,或许期待当年郭士纳空降IBM后的神奇。但我一直坚持认为,IBM是一个“商业公司”,英特尔是一家技术与制造业一体的企业,不同的特质,决定了它不能冒险引入职业经理人,尤其是半导体之外的人。要一个没有技术思维、不懂制造业的人来,那可能会是一场灾难。

欧德宁退休前,说到继任者,他建议从内部提拔,因为,外来者至少两年才能熟悉英特尔。

整体来说,科再奇在任这几年,英特尔承受着巨大压力,尤其是统治多年的一哥地位,2017年可能被三星取代。它的市值短期也要遭受三星、台积电压制,ARM、高通、英伟达、AMD们也有不同的冲击面。更广的层面,中国半导体制造产业链也会借助ARM生态对英特尔传统的PC与服务器市场有所侵蚀。但我仍然要说,一个技术立身、研发与制造一体化、面向智能时代与万物互联的英特尔,愿景已重新确立。2017年,巨头的利润结构已开始发生变化,目前它正处于一段关键的转折期。

前不久,英特尔在北京举行了一场工艺与制造主题的高峰论坛,重新展示了巨头的气质。在我看来,这一时刻,我们应从更多维度看待它的未来。而不仅仅是财务面。我所关注的是:

1、摩尔定律的演进;

2、英特尔IDM模式如何适应开放生态的竞争;

3、代工业务的未来;

4、面向智能时代、万物互联网时代的场景构建,生态体系的打造;

5、新一轮全球化的布局,如何深入到所在国家或地区的产业土壤深处。

我还有很多模糊的感受,英特尔仍还是给出了一些答案。前段时间写过,这里就不再啰嗦。

我继续说。官方文字没有太多怀念的表达,应该不是贬抑欧德宁,无形维持科再奇的地位,毕竟每一任都有自己无法割裂的时代与产业趋势。每个人都不可能抓住自己的头发跳离大地。

事实上,英特尔每一任决策层与执行层都有自己独立的风格。整个公司的气质变化,与这些人的个性深有关联。同时,他们也反映出整个产业面的变迁。

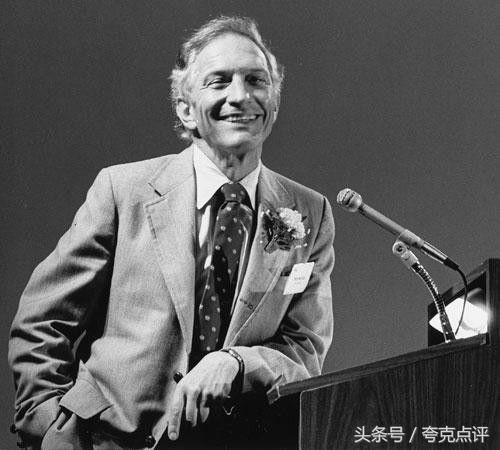

比如说年龄最长的诺伊斯吧。这个技术天才是英特尔三位创始人中最具领导魅力的一个,也是当年反叛肖克利的8大金刚弟子之首。他锻造了仙童半导体,并与摩尔、格鲁夫锻造了英特尔。这是一个英雄与传奇。

请点击此处输入图片描述

诺伊斯的段子特别多。大学时,寝室开Party,没有烤肉,他跟一同学外出,到人家农场偷了一头猪,回来做了烤猪,结果差点被开除。此人个性张扬,早年常驾飞机空降山顶然后滑雪而下,曾在大风暴中驾摩托穿越巴厘岛街头。英特尔前首席律师回忆说,诺伊斯让人干活大家会心甘情愿。连乔布斯都是诺伊斯的粉丝。乔布斯说自己第一次站在诺伊斯面前时,不敢大声说话。

巴菲特盛赞诺伊斯说,技术与商业判断上聪明绝顶,脑子象是装满机件。

这个天才人物具有浪子气质,在情感与行事上,不畏世界评价。但诺伊斯缺乏精细化管理能力。他当年主导成立了仙童半导体,后来自己却失去壳掌控力,他创立英特尔虽有产业路线的变迁,也跟他不能参与细节管理有关。

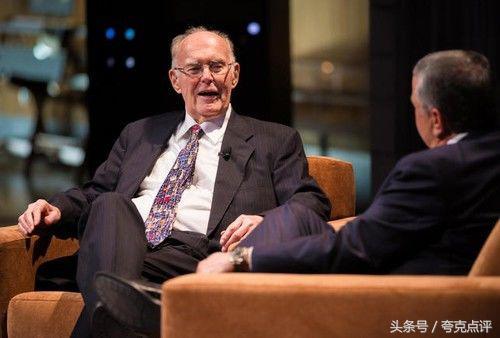

另一个创始人戈登.摩尔比诺伊斯小两岁,也是个睿智的技术天才。但他要雍容、雅致得多,有独立的贵族气质。他很少抛头露面。

请点击此处输入图片描述

摩尔具有超前的产业洞见,而且喜欢总结。“摩尔定律”作为一种产业规律、经济学现象,出自他手,不是偶然。据说他的文字有一种奇特的清晰度,许多文字也有散文大家的风范。

摩尔主导的时代,公司规模开始扩张,但仍还是技术与制造的风格。他的管理也充满感性。

不过摩尔有个牛逼的搭档安迪.格鲁夫。格鲁夫技术出身,但他比诺伊斯、摩尔擅长将公司的运营数字化、制度化。他是英特尔董事会运作、商业模式、企业文化的核心奠基人。此人堪称全球战略与管理大师。

请点击此处输入图片描述

很多人只把他那本《只有偏执狂才能生存》当成企业史,其实也是一本管理学经典。他曾在斯坦福大学讲课20多年,专门讲授战略问题。他还有至少另外5本书,其中一本《战略动力学:原理与实例》,2006年出版,也相当经典。

迄今为止,外部有关英特尔许多组织管理、制度、文化层面的描述,基本不脱格鲁夫的奠基。他不是摩尔定律的提出者,但他的许多产业洞见,至今仍被行业人士视为经典。比如前互联网时代出版的《只有偏执狂才能生存》一书,最后的部分对于一个新型ICT的描绘,非常准确。他在互联网与通信对硬件工业尤其对于“计算”的重塑判断,更是超前。应该说,这书预见了英特尔未来一段波折与挑战,但他同时强调了英特尔立足技术研发、制造的价值。

生前,格鲁夫在科技业、工业界、商业界、慈善界、教育界等许多领域收获赞誉多多。他的声名甚至超越了半导体领域。英特尔的品牌价值当年持续放大,成为公众化品牌,与他的个人魅力不无关系。

但格鲁夫的尖刻、不留情面也是出了名的。诺伊斯在世时,格鲁夫有次恶言批评某人,诺伊斯说,安迪,闭嘴。然后格鲁夫就不说什么了。诺伊斯半隐退之后,很多人就不那么幸运了。贝瑞特曾经提到,他们偶尔也会建议格鲁夫,或许可以换一种方式,不必总是对人劈头盖脸一顿臭骂。

传记里,格鲁夫辩解说,自己确实容易发火,但很少提高音量。而且,从不进行身体上的威胁。

贝瑞特不是创始人,曾做过格鲁夫的助理。在技术研发、运营、供应链、商业层面都有华丽的经历。此人个性张扬,不象格鲁夫那样臭骂人,但脾气也很大,跟他伟岸的身材一样具有威慑力。

请点击此处输入图片描述

传记里,格鲁夫评价贝瑞特时,这么说:“贝瑞特比我更有目的性,更有条理,甚至比我还要强硬。”

不过,我两次采访贝瑞特的经历里,他反而多有温情、幽默的时刻。他在中国透露退休消息的发布会,我在现场。他展示了一个半导体风云人物幽默的一面。一次在成都,我因采访抢话筒,与发布会主持人发生口角,贝瑞特站在我一边,不但认可我读的一本书,还给我更多解释的机会,并幽默地说我是“中国最激动的财经记者”。

当年他为奔腾而下跪,外界争议多多。在我看来,那是巨头全球影响力开始释放的结果。

作为第一个非创始人角色的CEO与董事长,贝瑞特经历了完整的PC互联网业崛起周期,2000年前后的互联网泡沫,卸去CEO时,已站在移动浪潮爆发前夜。这个周期,科技业与传统行业开始从最初的龃龉不堪,逐渐走向融合,商业的力量蔚为大观,巨头们开始走出技术与制造的堡垒,比过去更加关注资本市场与生态的力量。

贝瑞特适应了这段历史。他明显改造了诺伊斯、摩尔、格鲁夫过去单纯以技术、制造主导的路线,开始融入许多商业运作。他锻造的“精确复制”制造模式,很多人只认为属于制造业的变革,其实也是商业模式的革新。他对欧德宁的推荐,虽然建立在当年葛鲁夫的识人基础上,但仍有他的强烈特色。

事实证明,贝瑞特自身以及他的选择为英特尔转型注入了文化活力。他于英特尔,有两大“骄傲”(他在北京办公室对核心员工说的):

1、加入英特尔时,公司全年总营收仅5000万美元,退休时每天营收超过1亿美元;

2、自进入决策层后,英特尔从一个技术风格浓厚、聚焦在美国的区域企业,真正转变为一个国际化企业。

确实,自从贝瑞特担任决策层,经由欧德宁、科再奇,英特尔的国际化确实远比前一个时代要深入人心。

当然,贝瑞特时代也不够完美。大概非创始人出身的高管,往往期待自身能为公司带来更多不同,“革命”气质更浓。所以,他与欧德宁两任,用力似乎过猛。刚才我说,欧德宁时代,公司有些媚俗,其实就是过度迎合市场,有些偏离过去多年更多从技术研发与制造立身的道路。这跟贝瑞特奠定的基调多少有些关联。

我没有采访过科再奇,观察下来,就像上面所说,他应该是一种价值的回归。这个周期,英特尔重新确立了自己的核心竞争力,在维持过往IDM模式的基础上,它已经开始强化代工服务,走向开放。在我看来,一个不失技术研发力、制造力、具有IDM与端到端服务能力的英特尔,除非遭遇内部危机,我们还看不到谁能真正取代它的地位。三星半导体规模可能超越它,但更多不是直面竞争,而是受益于存储半导体。台积电、GF在制造端有实力,整体超越英特尔很难。

科再奇时代有他的压力面。英特尔重新确立了价值观与产业定位,但这个阶段的压力不同以往。英特尔的毛利即便能维持着不错水准,它在整个科技价值链上的位置,已经不如过去那样呈现为主导局面。

这是一个全新的时代,整个ICT与实体经济正经历着复杂的融合。这个过程中,去中心化趋势明显,新的中心还远没有行程。

作为摩尔定律的发明者,英特尔还应该展示出更多的创新勇气。从这个层面来说,科再奇注定也是英特尔历史一个过渡期的人物。巨头未来的地位如何,应该要在3到5年之后的5G时代,它的技术研发、计算力、制造力到底能开放到什么程度,形成怎样的生态与形态,现在都还无法看清。

整体来说,英特尔很难真正走出创始人巨大的人格笼罩力。贝瑞特、欧德宁、科再奇都很难超越他们。除非某天公司转向其他道路。这让人很难相信。

写到这里,本来还有一些不想点破的东西,还是点破吧。实在搞不明白,英特尔高管层的身体。。。。。。其实我曾采访过的马宏升(肖恩.马洛尼,曾是格鲁夫的技术助理,后担任过中国区董事长),多年前也曾中风,后来淡出视野。

当然,88岁的创始人摩尔还在。他比台积电、高通两家公司的创始人年岁还大。

冥冥中,产业似有天翻地覆之感。他们的压力不会轻松。我想,当再度发生一次轮替,英特尔应该会更深刻的变化吧。

当然,这个领域的第一代风云人物,终归会逐渐离开前台,离开世界,离开我们。昨天台积电宣布,创始人张忠谋明年将正式退休。我相信,这一次之后,他应该再也回不到前台了。

在这喧哗的时代,他们过往的荣耀,他们可以预期的谢幕,无论安静颐养,得其天年还是遽然而逝,可能不如其他浮夸的领域、浮夸的人物更为人所知、关注。

在这个娱乐至死、造富效应仍在的大众社会,有些甚至似乎很难掀起多少波澜。以至很多产业后人,只能在书中、故事中才能了解过往世界的神奇与浩瀚。

前后对比,这令人喟叹。某种程度上,这是悲剧。

不过,乐观些看,这也是人生之规律,我们其实也没有多少哀婉的余地。作为行业观察者,即便有些默然,甚至一度失语,我仍相信,面对一个变动不居的世界,一代一代的风云人物,他们的人生与人格,就像一层层岩石一样,沉积在大地深处,以丰富的养料,滋养我们,不时开放出灿烂的花朵,照亮我们的未来,让我们有所凭依。

返回搜狐,查看更多

责任编辑: