原作:Anuja Nagpal

谢阳 编译自 Medium

在这篇文章中,Nagpal以简明易懂的语言解释了无监督学习中的聚类(Clustering)问题,量子位将全文编译整理,与大家分享。

何为聚类?

“聚类”顾名思义,就是将相似样本聚合在一起,属于机器学习中的无监督学习问题。聚类的目标是找到相近的数据点,并将相近的数据点聚合在一起。

为什么选择聚类?

将相似的实体聚合有助于刻画不同类别的属性。换句话说,这将让我们深入了解不同类别的潜在模式。目前,有很多对未标记数据分类的应用,比如可以根据聚类将客户分为几类,之后对没类客户使用不同的算法使商家收益最大化。再比如,将相似话题的document分到一起。当数据维度较高时,可以采用聚类降维。

聚类算法是如何工作的?

有很多算法是为了实现聚类而开发的,我们挑出两个最流行且应用最广泛的两个来看看。

1.K-均值聚类算法

2.层次聚类

K-均值聚类

1.以你想要的簇的数量K作为输入,随机初始化每个簇的中心。

2.现在,在数据点和中心点的欧氏距离,将每个数据点分配给离它最近的簇。

3.将第二步中每个簇数据点的均值作为新的聚类中心。

4.重复步骤2和步骤3直到聚类中心不再发生变化。

你可能会问,如何在第一步中决定K值?

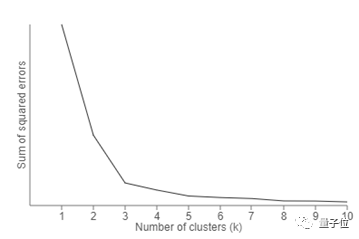

一种“肘部法则”(Elbow Method)可以用来确定最佳聚类数。你可以在K值范围内运行K-均值聚类,并在Y轴上绘制“可解释方差的比例”,在X轴上绘制K值。

在下面这张图片中可以注意到,当簇扩大到三个以上时,就不能对数据很好建模了。第一个簇增加了很多信息,但某些时候,边际收益将开始下降。

层次聚类

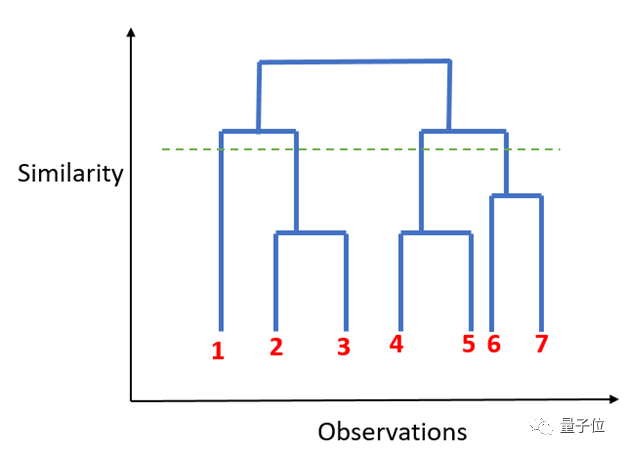

与K-均值聚类不同的是,层次聚类中每个数据点都属于一类。顾名思义,它构建层次结构,在下一步中,它将两个最近的数据点合并在一起,并将其合并到一个簇中。

1.将每个数据点分配给它自己的簇。

2.使用欧氏距离找到最接近的一组簇,并将它们合并为一个簇中。

3.计算两个最近的簇之间的距离,并结合起来,直到所有簇都聚集在一起。

K值的选取由下图中平行于X轴的虚线确定,从而确定最优簇数量。

总结下来,使用聚类算法时需要注意:

聚类需遵守一个原则,即每一类数据点的数量规模最好相差不大,因为计算距离很重要。

在形成簇之前处理特异值数据,因为它可以影响数据点之间的距离。

最后,附文章原文链接:

https://towardsdatascience.com/clustering-unsupervised-learning-788b215b074b

— 完—返回搜狐,查看更多

责任编辑: