数字智库

![]()

专栏

Monday,December11,2017

19天

赵嘉敏|译言网/东西文库创始人

木果书架联合创始人

■ 麦克卢汉关于媒介最著名的论断「媒介即消息」中所说的消息,指的是媒介自身,而不是内容。

■ 消息可以是模糊的,是含蓄的,是体验式的,是每个人都有所不同的,同时又是能被最大多数受众很自然接受的。

■「媒介」就是「传播介质」的意思,和内容无关。

■ 一个内容产品,内容本身是没有价值的,有价值的是承载内容的介质。

■ 虚拟现实才是这场电子媒介革命的终点。

原标题 / 风头正劲的音频视频只是媒介革命的领跑者,而到达终点的将另有其人

来源 / 译言(yeeyancom)

作者 / 赵嘉敏

有个朋友问我,KK 对麦克卢汉怎么看?

这是个好问题!KK 虽然很少在国内的公开场合谈及麦克卢汉,但我确信,他是麦克卢汉的忠实粉丝,也是麦克卢汉理念的践行者。

麦克卢汉关于媒介最著名的论断就是「媒介即消息」。

这句话的原文是,The medium is the message。

「消息」指媒介自身

而非内容

这里面关于message 怎么翻译,有翻译成「信息」的,也有翻译成「讯息」的,但我更倾向于翻译成「消息」。相对「信息」和「讯息」来讲,「消息」是一个不那么清晰的概念,但恰恰是这种不清晰感,我想是麦克卢汉想要表达的意思。也就是说,消息可以是模糊的,是含蓄的,是体验式的,是每个人都有所不同的,同时又是能被最大多数受众很自然接受的。

这句话里面的另一个关键词 medium,不同的人也会有不同的理解。我认为,翻译成「媒介」会有一定的误导性,因为在中文里,很多人会把「媒介」的「媒」跟「媒体」联系起来,从而把「媒介」理解为内容和介质的集合。但其实,「媒介」就是「传播介质」的意思,和内容无关。

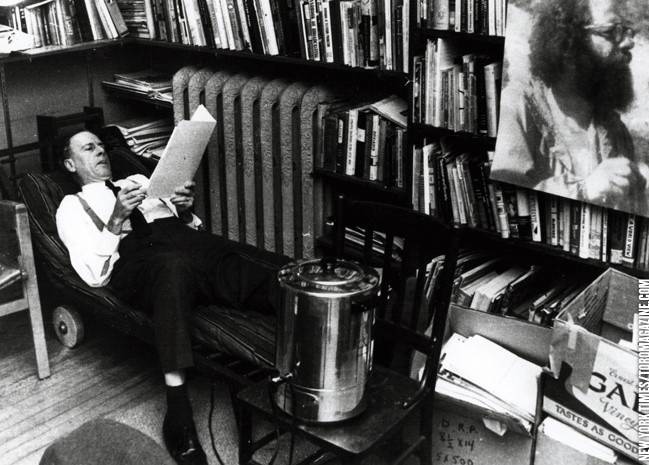

关于媒介和内容在这句论断中的地位,麦克卢汉在 1969 年接受《花花公子》采访时,一而再再而三地表示:他所说的消息,指的是媒介自身,而不是内容。

在麦克卢汉看来,技术是人类感知的延伸。这个观点并不稀奇。但麦克卢汉更进一步指出,技术打破了人类在感知上的平衡。他认为,在人类历史上有三次重要的技术创新:

第一次是音标字母的出现,打破了人类的感知平衡,使眼睛成为人类占主导地位的感知器官;

第二次是十六世纪发明的活字印刷术,加快并强化了视觉为主的进程;

第三次则是 1844 年发明的电报,预示了将要发生的电子革命,而这场电子革命,将会让我们的感知回归平衡,并重新「部落化」「村落化」我们的社会。这就是「地球村」这个概念的起源。

很多人对「地球村」这个概念也有误解,以为是说全球化让地球变小,人们好像生活在一个大村落里。这是误解。「地球村」的含义是说,电子媒介将会消解工业文明所造成的大一统的、效率优先的文化局面,让人们重新回到部落时代。而部落时代的最大特点就是,人和人之间的差异不是由技能或外在因素决定的,而是由各自独特的情感混合所标识的。这种丰富的、有创造力的情感混合,在工业时代被迫让位于效率和实用性。

今天,我们看到麦克卢汉的预言正在变成现实——互联网作为一种电子媒介,在极大地丰富了我们的文化的同时,也将原有的权威体系打得粉碎;互联网上的文化部落也正在越来越多地形成和涌现出来。

内容本身并不重要

这还远远不是全部。在谈到「媒介即消息」时,我们往往有意无意地忽略麦克卢汉一再明示或暗示的,「内容本身并不重要」。

你可能觉得无法接受这点。我们喊了那么多年的「内容为王」,现在「知识付费」的口号也喊得非常响亮,难道这些都是骗人的吗?很不幸,我必须说,在很大程度上,这两个口号的煽情作用远远大于它们的真正价值。

关于这个问题,《花花公子》在采访麦克卢汉时曾追问:「如你所说,媒介是最终的消息,但你怎么能完全无视内容的重要性呢?举例来说,希特勒通过广播发表的演讲,其内容对德国人一点儿作用也没有吗?」

麦克卢汉的回答是:「我强调媒介即消息,并非要否定内容的作用;但内容的作用毫无疑问是次要的。即便希特勒讲的只是植物学课程,他的广播仍然会被一些人拿来煽动德国民众,使他们重新部落化,并激起部落文化中最根深蒂固的黑暗面,从而产生上世纪二、三十年代的纳粹主义。」

不知道你是否赞同麦克卢汉的这个回答。作为一名做内容做了十年的互联网老兵,我对此深信不疑。

虚拟现实是电子媒介革命的终点

就在前不久和几个朋友谈到知识产品该定什么价时,我的看法是,很简单,按成本定价。这么多年来,我们的图书就是按照纸张和印刷成本来定价的。一个内容产品,内容本身是没有价值的,有价值的是承载内容的介质。

你可能会问,大 IP 怎么讲?别把自己绕糊涂了。再大的 IP,它的产品定价,并不会比其他同类内容产品的定价更高。大 IP 的盈利之道在于市场规模。换句话说,大 IP 的价值在于能够被更多的人接受,有更多的人买单。至于这到底是不是内容的价值?这个问题可能有一点点复杂。我的答案和麦克卢汉的回答很一致,内容有价值,但不全是内容的价值,甚至在很大程度上说,不是内容的价值。

互联网的媒介革命还远远没有结束。一个标志就是,我们的纸质书市场仍然十分巨大。但我深信,这个市场的大变革已经非常近了。电子书是不是替代者?是其中的一个,但绝不是全部。音频产品,视频产品,还有未来的虚拟现实,都是替代品。从某种意义上讲,虚拟现实才是这场电子媒介革命的终点,因为只有虚拟现实,才能实现麦克卢汉所预见的,让我们的全部感知重新回归平衡。

「内容即媒介」

理解了麦克卢汉所说的「媒介即消息」,就不难看清今天的内容市场。我的看法是:

音频节目之所以会兴起,不是因为「知识付费」,而是因为音频是新的媒介;

最终能够实现麦克卢汉的预言、让我们的全部感知重新回归平衡的媒介,是虚拟现实;

电子游戏也是一种「媒介」,是通往虚拟现实的中间媒介,「沙盒」游戏将会是这种新媒介的创作工具;

传统图书市场很快就会迎来大衰退,人们不用再为不读书而感到羞耻。

再用「媒介即消息」来看游戏的故事性。

在一场有关电子游戏的沙龙中,在座嘉宾算我在内,一共有三个人都说,印象最深刻的游戏故事是《仙剑奇侠传》。但我们又都认为:第一,如果把《仙剑》的故事改编为文学,其实一点儿都不好看;第二,如果今天再玩《仙剑》,决不会像当初那样印象深刻。这恰恰说明,《仙剑》之所以能打动我们,不是因为它的故事好,而是因为它在那个时间点上,让我们第一次通过游戏这种媒介体验到了故事性。

传统文学的叙事方法,在电子游戏中恐怕都不太适用。如果用传统文学的方法展开故事,玩家会感到非常无聊和不耐。游戏中的故事性不是像传统文学那样线性展开,而是通过一个个看上去不连贯的场景和画面,让玩家从体验中受到震撼,并自己去脑补故事。

所以,套用麦克卢汉的句式对游戏的故事性下个论断的话,就是「体验即故事」。

最后,还是再说一下「内容到底重不重要」这个让人很纠结的问题。不妨开个脑洞,如果有一天我们都变成了数字体,也许可以有一个新的论断:「内容即媒介」。After all,

It From Bit. --John Wheeler

![]()

![]()

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多

责任编辑: